推薦図書(専門書)

※本のタイトルをクリックするとオンラインブックストアにリンクしています。

各分野の第一線で活躍している栄養士が仕事の内容、やりがい、それぞれの職場での役割についてみずから執筆しています。栄養士を目指す人、なりたい人には必読の一冊です。日本栄養士会、全国栄養士養成施設協会も推奨する本です。

著者の実家は大正時代から続く古典料理屋とのこと。日本人の食文化研究者の一人です。この本は戦後の食環境や、食卓に並んだ料理等がたくさんの資料をもとに書かれています。心身共に健康的なからだをつくり、維持・向上を推進する栄養士にとり、学びの多い本です。

近年、大きく進歩しているスポーツ栄養学について、初心者にも読みやすいようにQ&A形式でわかりやすく解説しています。競技の種類、年齢、性別などによって異なる食事のとり方や、栄養のポイントが紹介されています。これからスポーツを始める人や、すでに取り組んでいる人に向けて、「どんな食事や栄養が必要か」といった大切な情報を詳しく説明しています。

『お皿の上の生物学』

大阪大学の人気講義の内容を書籍化したものです。第1~8講まで、(1)味、(2)色、(3)香り、(4)温度、(5)お刺身、(6)食器、(7)宴会料理、(8)季節の食品をテーマに、食に関わる科学・文化・歴史について講義調で楽しく綴っています。楽しく学べます。

うま味は基本味の1つで、赤ちゃんが母乳を好きな理由も、完熟トマトがおいしい理由もこのうま味のはたらきです。うま味の発見、世界的にUmamiが広まるまでの歴史的背景、さらに、人がうまみを感じる仕組みなどをわかりやすく解説しています。

推薦図書(一般書)

※本のタイトルをクリックするとオンラインブックストアにリンクしています。

疲れている人、ストレスフルな人、頑張っている人、悲しいことがあった人をほっこりさせるようなイラストとレシピです。のんびり眺めて料理を想像してみるというのでも癒されます。「料理レシピ本大賞in Japan」第9回・10回料理部門コミック賞を受賞した本です。

在宅訪問で食事のアドバイスを行っている著者は「低糖質が健康によい」などの情報がよく精査されないまま社会に広まっていると感じています。そのような場合、どのように答えたらよいか?のヒントになる本です。

『宙わたる教室』

第70回青少年読書感想文全国コンクール・課題図書に選ばれました。定時制高校に通う生徒たちの苦悩や葛藤が描かれています。それぞれが、高校の科学クラブ活動を通して信頼関係や人間性に目覚めていく感動的な青春科学小説です。

多くの患者さんのオペを経験されてきた脳外科医が執筆した本です。脳が人生を創り、人生は脳に現れるといいます。人間の脳神経細胞は加齢によって大きく減少しない。鍵になる「神経線維」つまりシナプスが育つ生活を送れば、いつまでも若々しい脳を保てる方法が学べます。

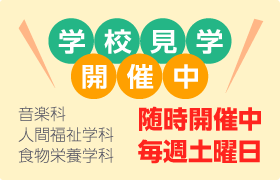

▲オープンキャンパス・大学祭のご案内

▲オープンキャンパス・大学祭のご案内 ▲音楽科オープンキャンパス実技レッスン

▲音楽科オープンキャンパス実技レッスン ▲学校見学会~校舎を実際に見学して、宇都宮短期大学をより身近に感じてください。

▲学校見学会~校舎を実際に見学して、宇都宮短期大学をより身近に感じてください。